Das HST (Hubble Space Telescope) umkreist seit knapp

10 Jahren die Erde

täglich etwa 15 mal in einer Höhe von knapp 600

Kilometern. Es wurde im

Aufrag der amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden (NASA

und ESA)

gebaut. Jeder Astronom kann einen Antrag auf HST-Beobachtungszeit stellen,

über den ein unabhängiges Gremium allein nach

wissenschaftlichen Kriterien

täglich etwa 15 mal in einer Höhe von knapp 600

Kilometern. Es wurde im

Aufrag der amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden (NASA

und ESA)

gebaut. Jeder Astronom kann einen Antrag auf HST-Beobachtungszeit stellen,

über den ein unabhängiges Gremium allein nach

wissenschaftlichen Kriterien

entscheidet. Die verschiedenen Instrumente ermöglichen Photometrie

(Direktaufnahmen durch verschiedenen Filter) und Spektroskopie (Zerlegung

des Lichtes in Farben bzw. einzelne Spektrallinien) im sichtbaren

sowie im infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Lichtbereich. Anders als

Teleskope auf dem Erdboden kann das HST ungestört von der

Erdatmosphäre in

die Tiefen des All zu spähen. Dies hat drei Vorteile, die das

Weltraumteleskop wissenschaftlich gegenüber bodengebundenen Teleskopen so

wertvoll machen.

entscheidet. Die verschiedenen Instrumente ermöglichen Photometrie

(Direktaufnahmen durch verschiedenen Filter) und Spektroskopie (Zerlegung

des Lichtes in Farben bzw. einzelne Spektrallinien) im sichtbaren

sowie im infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Lichtbereich. Anders als

Teleskope auf dem Erdboden kann das HST ungestört von der

Erdatmosphäre in

die Tiefen des All zu spähen. Dies hat drei Vorteile, die das

Weltraumteleskop wissenschaftlich gegenüber bodengebundenen Teleskopen so

wertvoll machen.

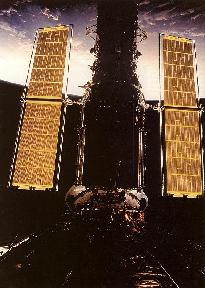

Das HST kann mit seinen fünf verschiedenen Instrumenten ganz

unterschiedliche Arten von Beobachtungen durchführen. Der Hauptspiegel ist

mit 2,4 Metern Durchmesser befindet sich etwa in der Mitte des Teleskopes.

Er wirft das Licht auf einen kleineren Fangspiegel, der es dann - durch ein

zentrales Loch im Hauptspiegel - auf die verschiedenen Lichtanalysegeräte

bündelt. Sonnensegel versorgen das HST mit der nötigen Energie. Die

digitalen Beobachtungsdaten werden dann über ein Antenne, die auch die

Steuerbefehle empfängt, zur Erde gefunkt.

Das HST kann mit seinen fünf verschiedenen Instrumenten ganz

unterschiedliche Arten von Beobachtungen durchführen. Der Hauptspiegel ist

mit 2,4 Metern Durchmesser befindet sich etwa in der Mitte des Teleskopes.

Er wirft das Licht auf einen kleineren Fangspiegel, der es dann - durch ein

zentrales Loch im Hauptspiegel - auf die verschiedenen Lichtanalysegeräte

bündelt. Sonnensegel versorgen das HST mit der nötigen Energie. Die

digitalen Beobachtungsdaten werden dann über ein Antenne, die auch die

Steuerbefehle empfängt, zur Erde gefunkt.

Die Astronomen der Universitätssternwarte München zählen zu den

intensivsten Nutzern des HST in Europa. Eine unserer Arbeitsgruppen

untersucht sehr weit entfernte

Galaxien, deren Licht viele Milliarden Jahre

bis zur Erde benötigt haben.

Galaxien sind Sternsysteme wie unsere

Milchstraße, die viele Milliarden Sterne enthalten. Durch erdgebundene

Teleskope erscheinen solch ferne Welteninseln , wenn überhaupt, nur als

schwach leuchtende, verwaschene Flecken. Das HST dagegen läßt

beispielsweise sogar noch die Spiralarme einer

Spiralgalaxien in vier

Galaxien sind Sternsysteme wie unsere

Milchstraße, die viele Milliarden Sterne enthalten. Durch erdgebundene

Teleskope erscheinen solch ferne Welteninseln , wenn überhaupt, nur als

schwach leuchtende, verwaschene Flecken. Das HST dagegen läßt

beispielsweise sogar noch die Spiralarme einer

Spiralgalaxien in vier

Milliarden Lichtjahren Entfernung deutlich erkennen. Wir

konzentrieren uns an der Unisterwarte München jedoch auf die sogenannten

elliptischen Galaxien, die vorzugsweise in

Galaxienhaufen

zu finden sind, die wir bei

unterschiedlichsten

Entfernungen untersuchen. Elliptische Galaxien selbst dienen als

``Standard-Kerzen'' bei der Bestimmung der Geometrie des Weltraums als Ganzes:

Wir stellen uns vor, daß Weltraum ist gleichmäßig mit

elliptischen

Galaxien gleicher Helligkeit erfüllt. Sie erscheinen dann mit zunehmender

Entfernung immer schwächer, ein Effekt, der letztlich aus der Kombination

von drei Phänomenen beruht:

Milliarden Lichtjahren Entfernung deutlich erkennen. Wir

konzentrieren uns an der Unisterwarte München jedoch auf die sogenannten

elliptischen Galaxien, die vorzugsweise in

Galaxienhaufen

zu finden sind, die wir bei

unterschiedlichsten

Entfernungen untersuchen. Elliptische Galaxien selbst dienen als

``Standard-Kerzen'' bei der Bestimmung der Geometrie des Weltraums als Ganzes:

Wir stellen uns vor, daß Weltraum ist gleichmäßig mit

elliptischen

Galaxien gleicher Helligkeit erfüllt. Sie erscheinen dann mit zunehmender

Entfernung immer schwächer, ein Effekt, der letztlich aus der Kombination

von drei Phänomenen beruht:

Während die Hubble-Konstante H° schon recht gut bekannt ist, besteht

hinsichtlich q° noch große

Unsicherheit. Unser Ziel ist daher q°

mit Hilfe der elliptischen Galaxien Und dem HST sogenau wie möglich zu

messen. Natürlich sind elliptische Galaxien keine idealen Standardkerzen. Sie

bestehen aus unterschiedlich vielen Sternen, deren Helligkeit sich im

Laufe der Jahrmilliarden aufgrund ihres ``Alters'' ändert. Deshalb

müssen wir für jeden Entfernungsschritt den Durchschnittshelligkeit vieler

elliptischer Galaxien eines Haufens gerechnen. Die evolutionsbedingte

änderung dieser Helligkeit läßt sich durch zusätzliche spektoskopische

Beobachtungen korrigieren. Bereits aufgrund unserer ersten Beobachtungsreihe

konnten wir q° genauer bestimmen als je zuvor.