Optische Eigenschaften:

Die theoretische Auflösung R des Spektrographen beträgt 65000

(für zwei Pixel auf einem CCD mit 15 µm Pixelgröße).

Der Durchsatz ist für R=42000 optimiert (Dies entspricht 24 µm

Pixelgröße).

Der Durchmesser des Strahls ist 152.4 mm, das Öffnungsverhältnis

beträgt f/10.

Milton Roy R2 Echellegitter mit 153 x 305 mm dispergierender Fläche.

Doppelprismen als Querdisperser mit 42° Gesamtablenkung.

Spectrographenkamera f/3 in Transmission. Die Brennweite ist 455 mm.

Off-Littrow Winkel ist 0.7° senkrecht zur Dispersion.

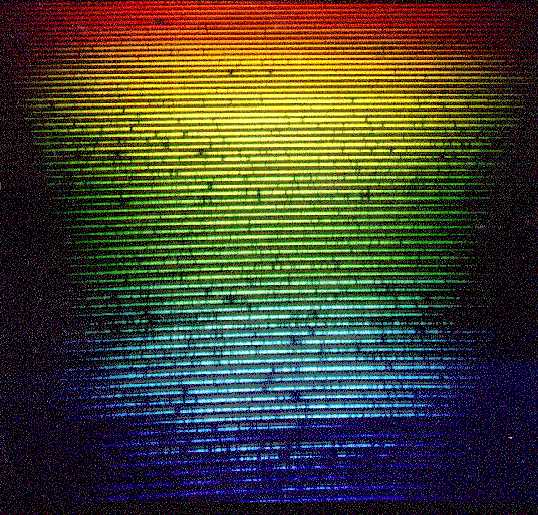

Volle Wellenlängenüberdeckung von 300 nm in 70 Echelleordnungen

im Einzelfasermodus (Das Bild links zeigt ein Sonnenspektrum), oder

120 nm in 30 Echelleordnungen im Doppelfasermodus

Die Grenzgröße ist V = 11 bei einer 60minuten-Belichtung und

einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis von 100 mit R = 42000 am

2.2m-Teleskop. Bei exzellentem Seeing werden noch bessere Ergebnisse

erzielt.

Spektrograph Montierung:

Der Spektrograph ist auf einer 2400 x 900 mm großen optischen

Platte montiert. Mittels eines Transportrahmens kann der Spektrograph

innerhalb eines Tages vom 2.2m-Teleskop zum 3.5m-Teleskop und

umgekehrt geschafft werden. Allerdings gibt es zur Zeit

Installationsprobleme am 3.5m-Teleskop. Daher ist FOCES nur am

2.2m-Teleskop verfügbar.

Eingangsspalt:

Dieser erhält die Auflösung, auch wenn aufgrund schlechten

Seeings eine große Blende im Teleskopmodul eingesetzt ist.

Die Spaltweite und Höhe wird von Hand im Spektrographen

eingestellt.

Kollimatoren:

Zwei Off-Axis-Parabolspiegel mit einem Durchmesser von je 254 mm

wurden aus einem großen f/2-Spiegel geschnitten.

Echellegitter:

Das Echellegitter wird in einer kardanischen Montierung überkopf

gehalten. Es ist um alle drei Raumachsen rotierbar. Die horizontale

Achse kann computergesteuert verfahren werden. Dies ermöglicht ein

Zentrieren des Spektrums auf dem CCD in Dispersionsrichtung.

Faltspiegel:

Der Faltspiegel ermöglicht eine kompakte Bauform des

Spektrographen. In unmittelbarer Nähe entsteht ein

Zwischenspektrum. Dort blendet eine Streulichtblende störendes

Licht aus.

Prismen-Querdisperser:

Zwei Prismen aus Schott-LF5-Glas können unter Computerkontrolle

rotiert werden. Deren Position bestimmt den Spektralbereich.

Grism-Querdisperser:

Je ein Grism (engl: Zusammenziehung von Grating und Prism) für rot

und blau können motorisch in den Strahlengang gefahren werden. Sie

erzeugen die für den Zwei-Faser-Modus notwendige Zusatzdispersion.

Spectrographkamera:

Die Brennweite der von Carl Zeiss Jena gebauten f/3-Kamera

beträgt 455 mm. Die Bildfehler sind kleiner als 24 µm über

das gesamte Feld.

CCD-Kamera:

Der Spektrograph ist für den Tektronix 1024 x 1024 Pixel Chip bei

einer Auflösung von R = 42000 optimiert. Mit einem 2048 x 2048

Pixel Chip (Loral) wird eine Auflösung von 65000 erreicht. Ohne

Lichtverlust gelingt dies allerdings nur bei gutem Seeing.

|

Das Licht wird vom 2.2m oder 3.5m Teleskop durch eine Glasfaser zum Spektrographen geleitet. Somit kann dieser im jeweiligen Coudé-Raum fast 20 m entfernt vom Teleskop aufgebaut werden. Zur Zeit werden Quarzfasern von Polymicro mit 100 µm Kerndurchmesser verwendet. Mikrolinsen sind auf Faseranfang und Ende geklebt um das Sternlicht verlustarm durch die Faser zu bringen. In nebenstehender Abbildung sind diese Mikrolinsen im Vergleich zu einem Pfennig gezeigt. Die Faserköpfe sind in Steckern befestigt, die auf stabilen Positionierschlitten montiert sind. |

Die Faserpositioniereinheiten sind am Teleskop mit dem Teleskopmodul und am Ausgang mit dem Spektrographenspalt verbunden. Sie können durch Stellschrauben justiert werden. Normalerweise wird eine Einzelfaser verwendet. Für sehr schwache Objekte, bei denen die Korrektur des Himmelshintergrunden notwendig ist, gibt es am 3.5 m Teleskop eine Doppelfaser.

Das Teleskopmodul ist am Cassegrainflansch des Telekops montiert. Es besteht aus folgenden Teilen:

Faserpositioniereinheit:

Diese trägt den Faserkopf und die Eintrittsblende, die eine Anzahl von

unterschiedlichen Lochdurchmessern zur Verfügung stellt. Diese sind

130, 200 und 300 µm für die Einzelfaser. Die Doppelfaser ist

mit zwei 300 µm Aperturen im Abstand von 3 mm ausgestattet.

Die korrekte Positionierung des zu beobachteten Objekts wird anhand

der Reflexion des Lichtes an der Blende und der Teleskop-Leiteinheit

eingestellt und überprüft.

Falls notwendig, können die Fasern zusammen mit ihren

Repositionierplatten getauscht werden. Die Eintrittsblenden können

einzeln ausgewechselt werden.

Verschiebbarer Spiegel:

Ein Spiegel kann unter Computerkontrolle in die optische Achse

gefahren werden. Dort wird durch Rotation des Spiegels Vergleichslicht

in die Faser gespiegelt.

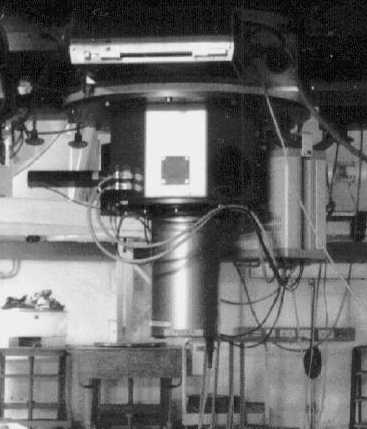

Vergleichslichtlampen:

Um 90° versetzt sind in Metallröhren Vergleichslichtlampen am

Teleskopmodul montiert. Dies sind eine Halogen-Flatfield-Lampe und

eine ThAr-Lampe (im Bild links) zur Wellenlängenkalibration.

Das Licht der Lampen wird durch je eine Mattscheibe gestreut und durch

ein Objektiv auf die Faser kollimiert.