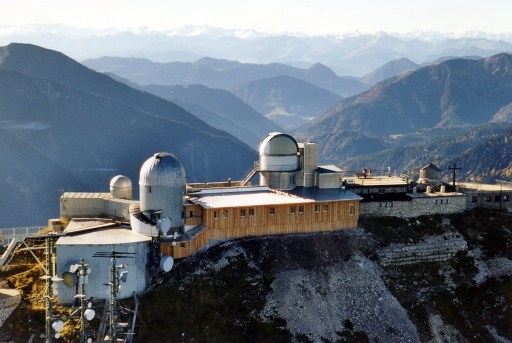

Geschichte und Werdegang des Observatoriums

|

| Timelapse Video mit Blick auf das 43cm Teleskop am Wendelstein-Observatorium (LMU) - von Raphael Zöller (rzoeller @ usm.lmu.de) -

zum Starten bitte anklicken |

|

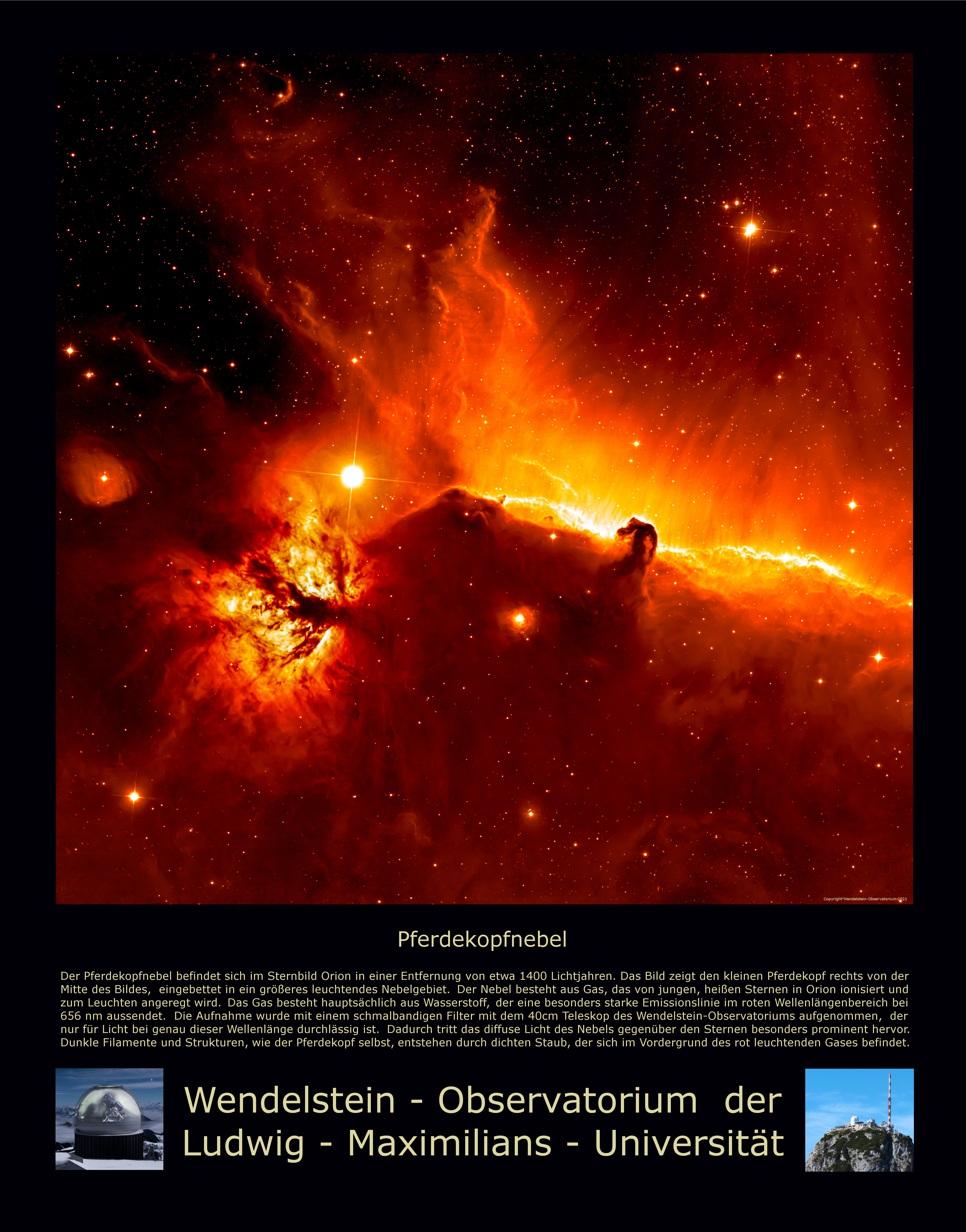

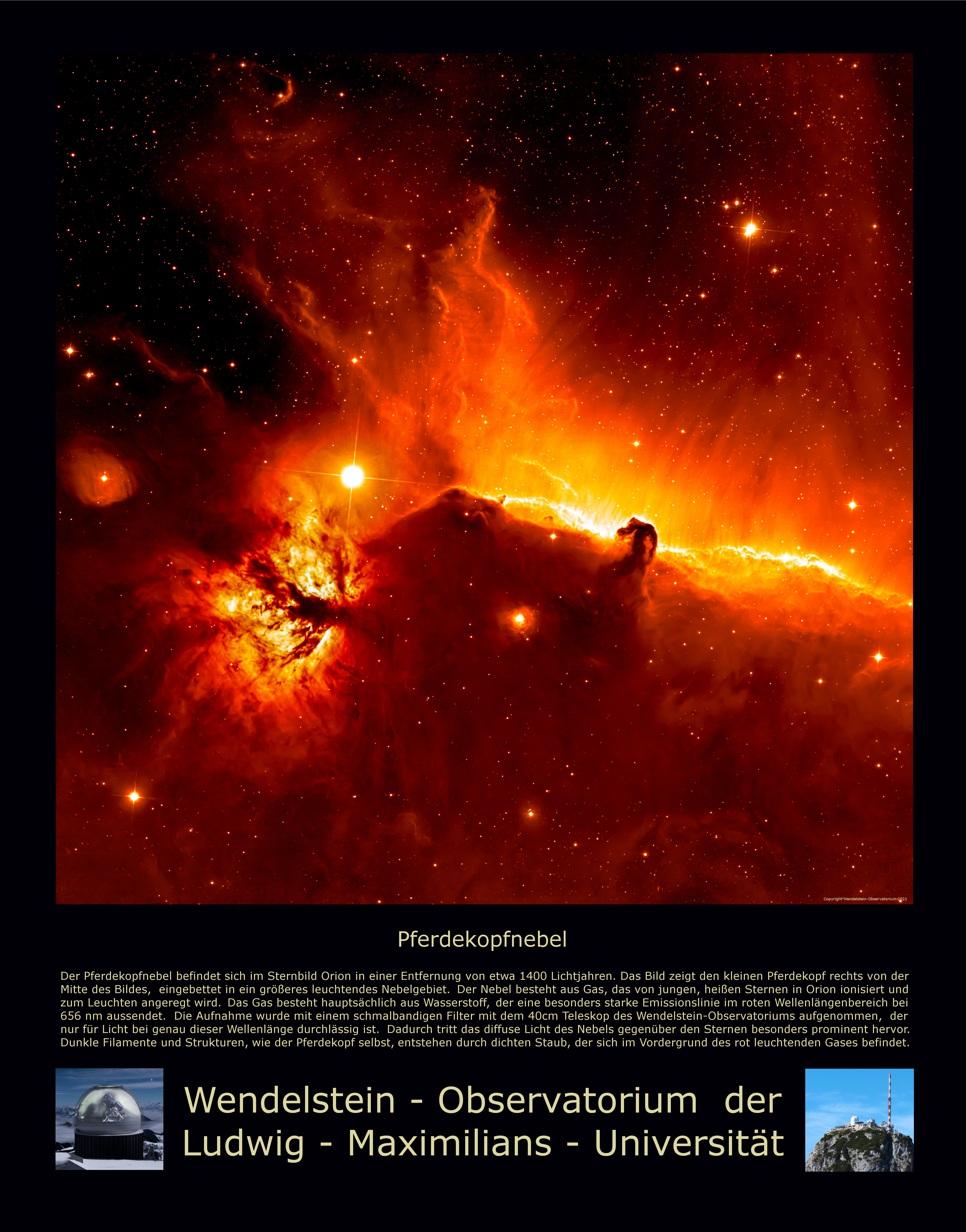

Jahresposter 2021

|

| Aufnahme des Pferdekopfnebels mit dem 43cm Planewave Teleskop am Wendelstein-Observatorium (LMU). Belichtung im Halpha-Filter. |

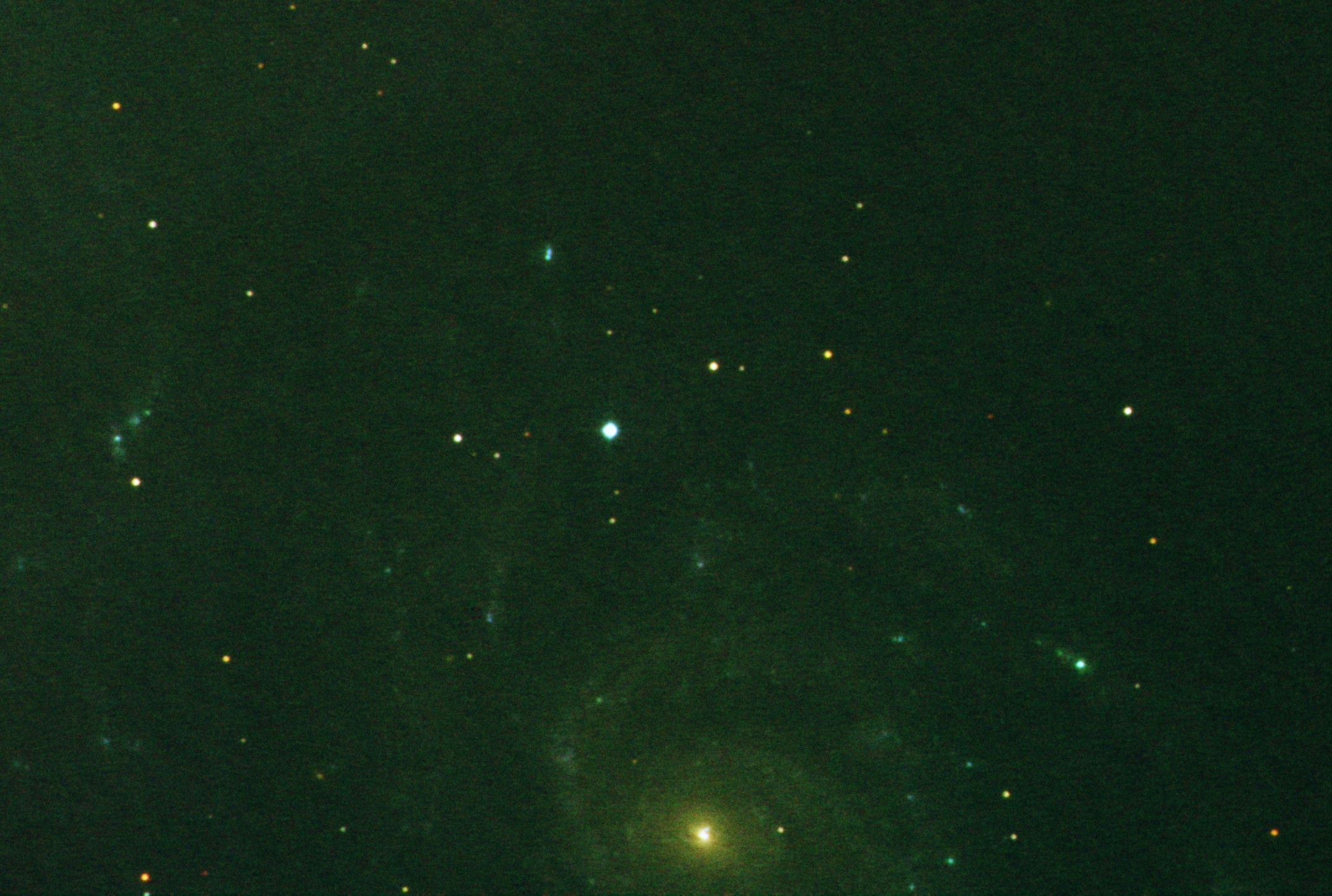

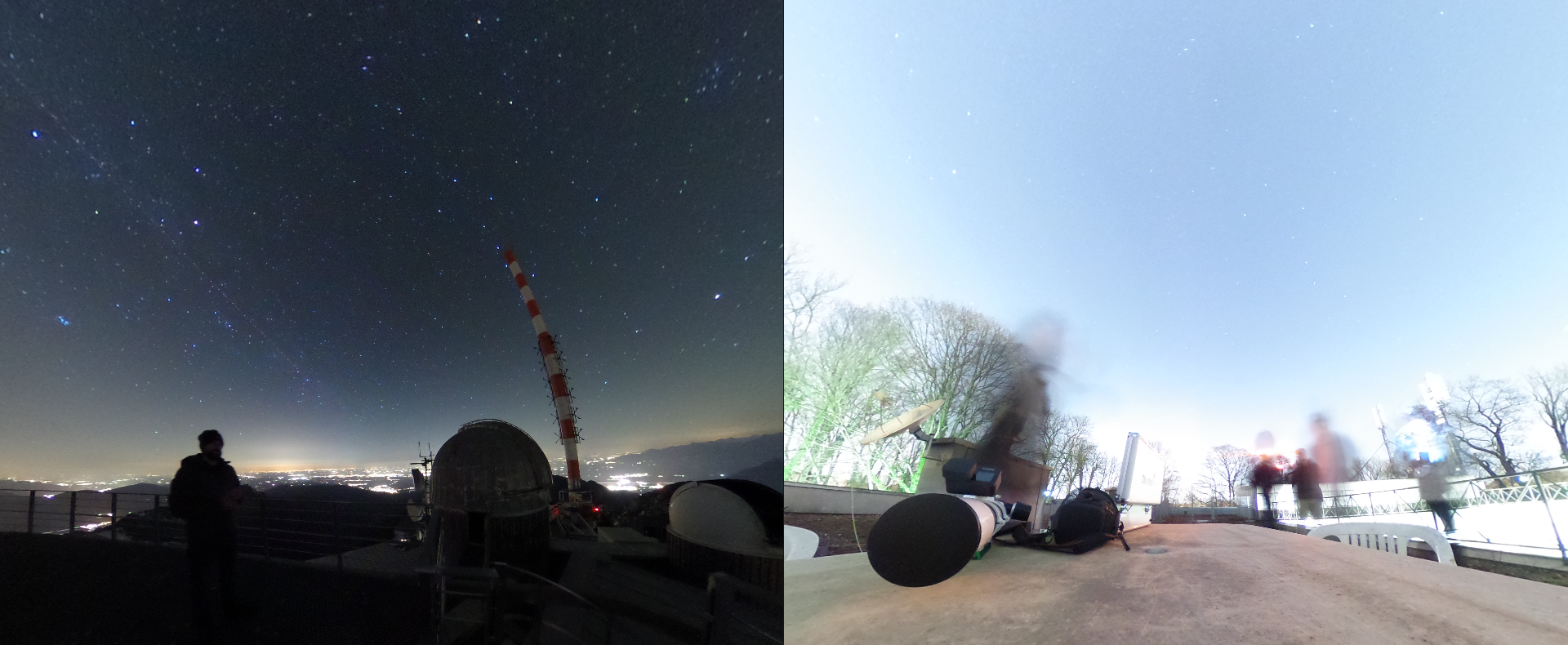

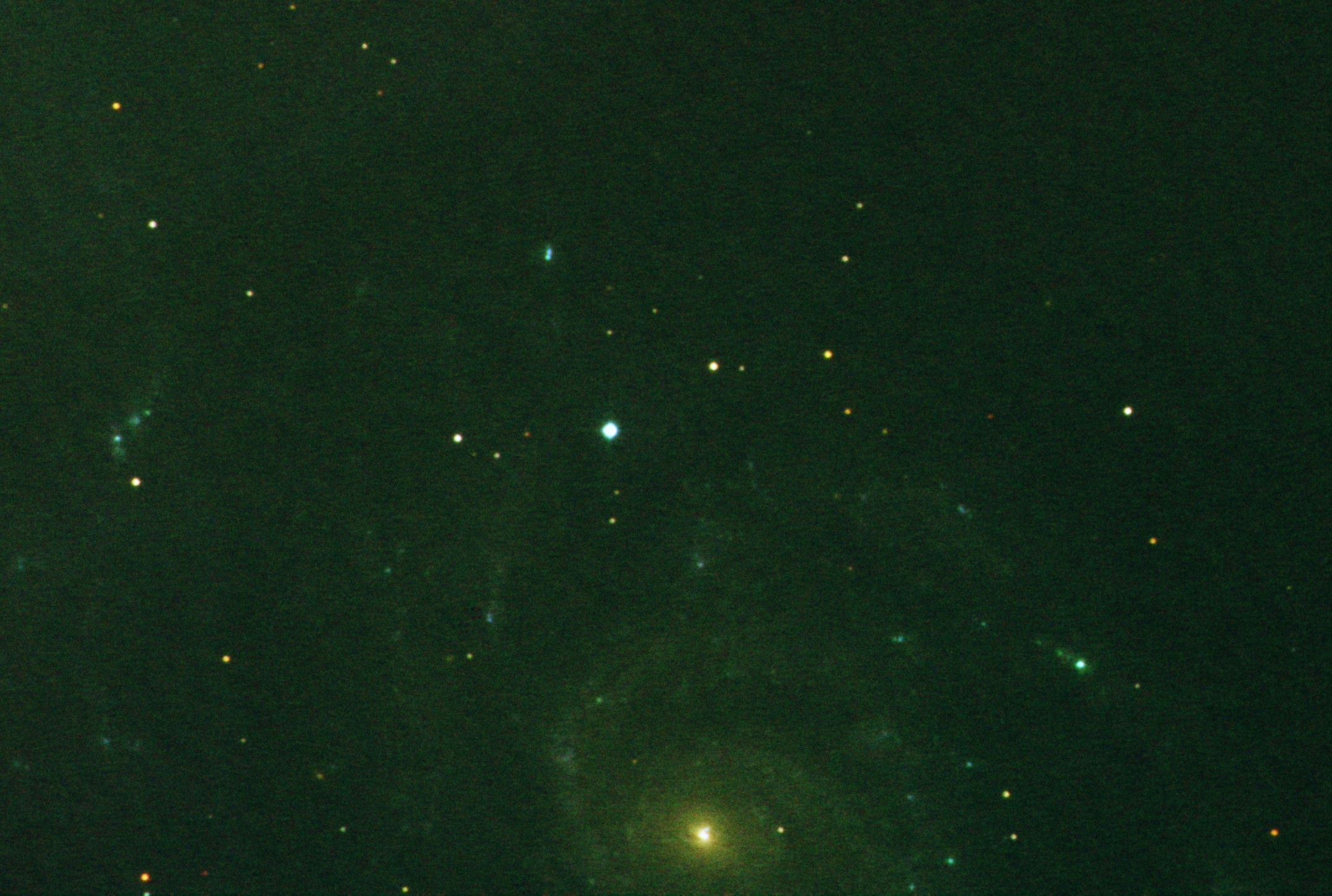

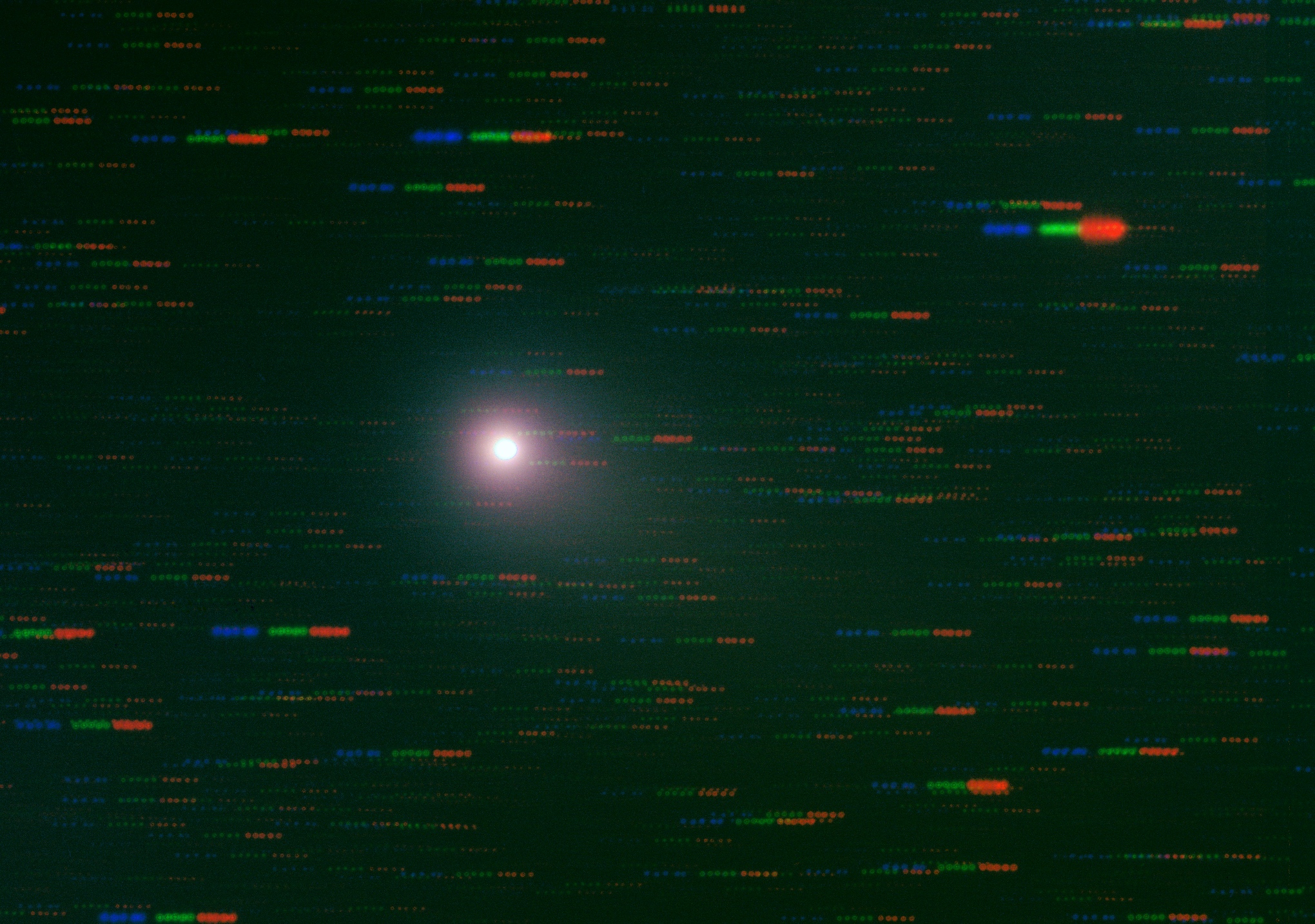

Lichtverschmutzung an der Universitäts-Sternwarte in München Bogenhausen (rechts) am Abend des 24.03.2022 im Vergleich zum Observatorium Wendelstein.

|

| Die beiden Aufnahmen illustieren mit gleichzeitigen Aufnahmen in die gleiche Himmelrichtung, von der Universitäts-Sternwarte in

München Bogenhausen (rechts) und vom Observatorium Wendelstein (mit baugleichen Kameras) die sehr viel grössere Himmelsaufhellung

durch die künstliche Beleuchtung in der Stadt als am Observatorium in den Bayrischen Alpen. |

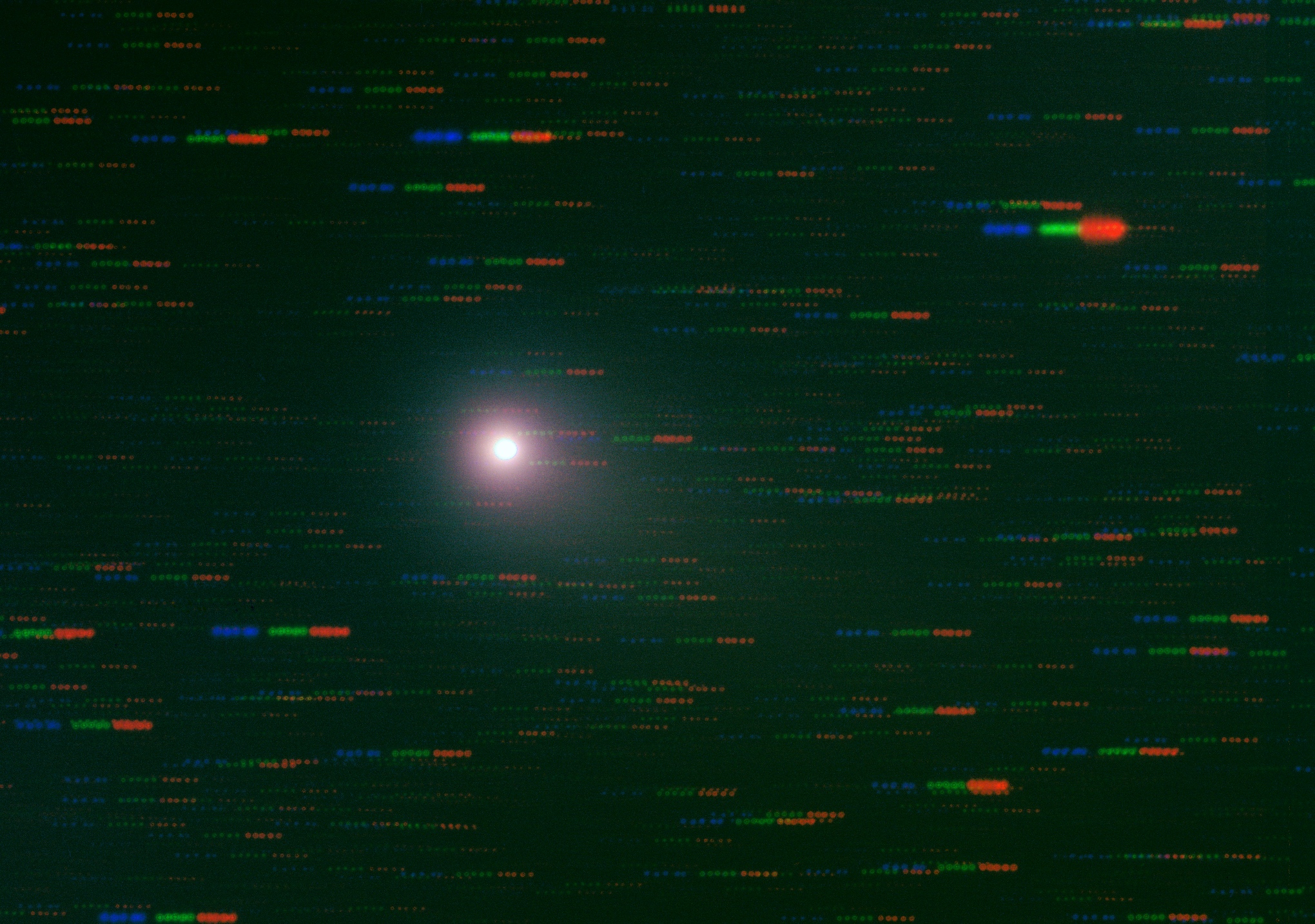

Grosse Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn am 21.12.2020

|

|

|

| Aufnahme mit 43cm Teleskop am Wendelstein-Observatorium (LMU) |

| 21.12.2020 16:21 UT |

| 3 sec Belichtung in H-alpha Filter |

| Scheinbarer Abstand Jupiter - Saturn: 6.1 arcmin |

|

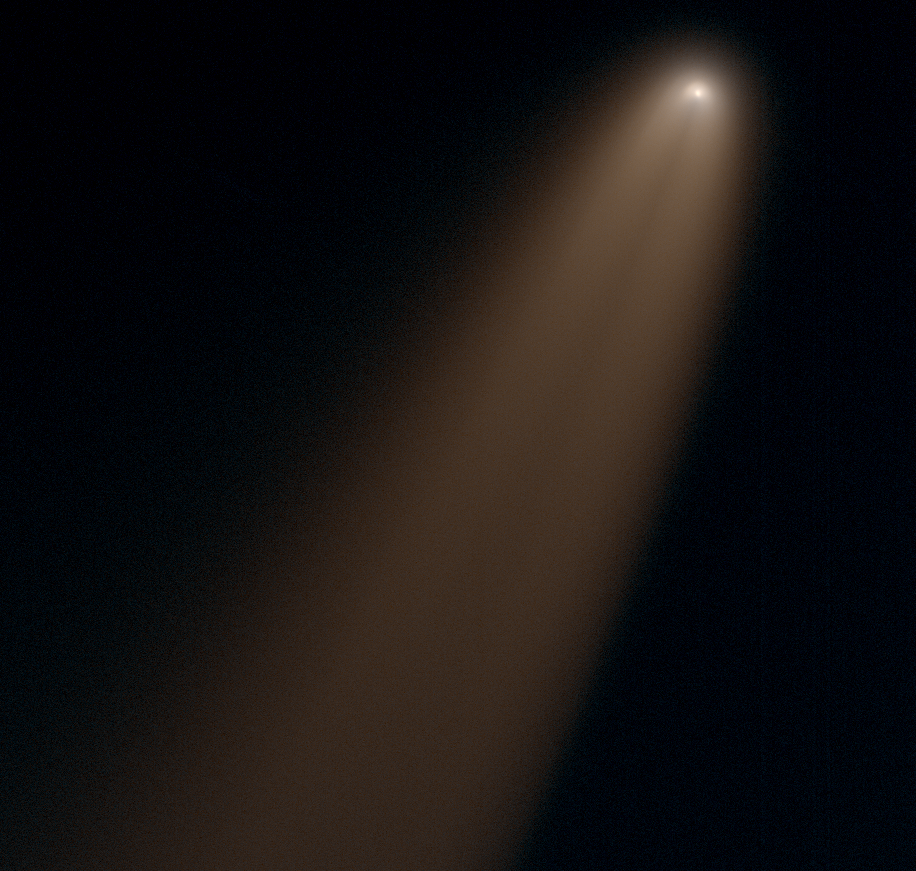

Im März 2020 war der Komet Neowise sogar mit unbewaffneten Auge recht gut zu sehen. Die linke Abbildung zeigt eine Montage von Fotos, die mit einer einfachen Kamera (Lumix DMC-TZ10) bei dreifachen zoom entstand. Es wurden mehrere Aufnahmen gemacht und im Computer addiert. Da die Bilder auf Komet und Sterne zentriert wurden erscheint der irdische Horizont mehrfach wegen der Erddrehung und der daraus resultierenden scheinbaren Himmelsdrehung. Die rechte Abbildung zeigt den Kometen Neowise mit dem 40cm Planewave Spiegelteleskop des Observatoriums Wendelstein. Belichtet wurde je 13 mal für je 3 Sekunden, zwei Serien, eine mit einem SDSS g Filter (blau-grün) und eine mit einem SDSS r Filter (rot). Die gezeigten Aufnahme wurde durch auf den Kometen zentriertes Addieren der 26 Einzelaufnahmen erhalten. Gesichtsfeld etwa 0.5 Grad (das entspricht dem Vollmonddurchmesser), das Gesichtsfeld von Teleskop und CDD Kamera reicht nicht aus, um den Schweif in der gesamten Läange zu zeigen. Oben rechts sieht man die Sogenannte Koma des Kometen. Alle Aufnahme: Christoph Ries. Allgemeinverstäadlichen Informationen zu dem Kometen findet man bei Wikepedia.

|

Am Abend des 17.05.2020 wurde um UT 22:57 (00:57 MEZS am 18.05.20) eine Feuerkugel von der Allsky-Kamera am Wendelstein registiert wurde. Gezeigt wird ein sogenanntes 'animated gif', es laufen also die Aufnahmen der Allsky-Kamera als endlos Film der Belichtungen vor, während und nach dem Feuerkugelereignis ab. Der Boloid wurde auch in der Tschechische Republik intensiv beobachtet. Die dortigen Kollegen um Dr. Pavel Spurný konnten das in die Erdatmosphäre eindringede Objekt auf etwa 140 g bestimmen und eine Bahn um Sonne zuordnen, die mit der Bahn des Riesenplaneten Jupiter zusammenhängt. Detailierte Information findet man hier.

|

Das oben gezeigte Bild ist eine Aufnahme des Galaxienhaufens

A85, im Zentrum ist die hellste Galaxie des Haufens, Holm 15

zu sehen. Die Aufnahme entstand mit dem Wide-Field Imager des

Wendelstein 2m Fraunhofer Teleskops. Basierend auf dieser

Aufnahme sowie umfangreichen spektroskopischen Studien mit dem

MUSE Spektrographen der Europäischen Südsternwarte (ESO)

hat ein Team aus Wissenschaftlern der Universitäts-Sternwarte

München und des Max-Planck-Instituts fuer Extraterrestische

Physik (MPE) in Garching das bislang schwerste supermassive schwarze

Loch gefunden. Ein detailierte Beschreibung findet man in der

Pressemitteilung von

LMU

bzw. MPE. Die wissenschaftliche Arbeit erscheint im Astrophysical Journal (Dec. 3, 2019).

|

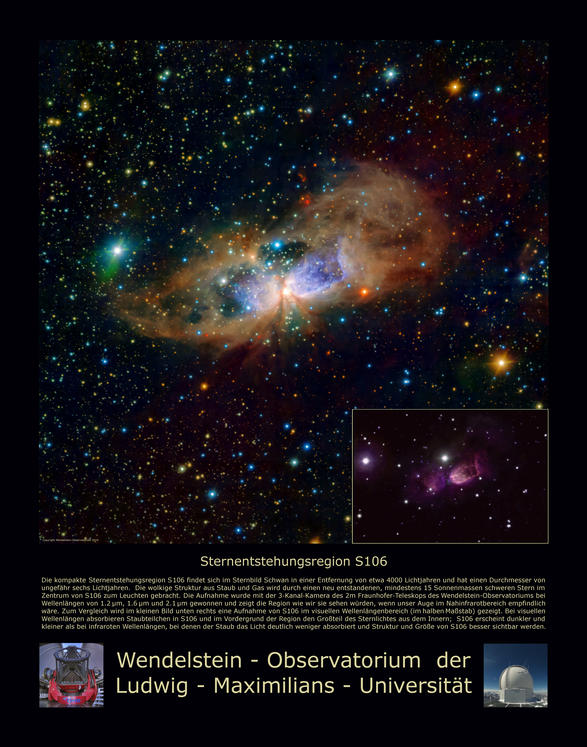

Jahresposter 2019: Aufnahme der Sternentstehungsregion S106 mit der 3KK des 2m Fraunhofer Teleskops des Wendelstein-Observatoriums.

Diese kompakte Sternentstehungsregion findet sich im Sternbild Schwan in einer

Entfernung von etwa 4000 Lichtjahren und hat einen Durchmesser von ungefähr sechs Lichtjahren. Die wolkige Struktur aus Staub und Gas wird durch einen neu

entstandenen, mindestens 15 Sonnenmassen schweren Stern im Zentrum von S106 zum Leuchten gebracht. Die 3KK Aufnahme des 2m Teleskops entstand bei den Wellenlängen

1.2, 1.6 und 2.1 µm und zeigt die Region wie wir sie sehen würden, wenn unsere Augen im Nahinfraroten empfindlich wären. Zum Vergleich wird im kleinen Bild

rechts unten eine 3KK-Aufnahme von S106 im visuellen Wellenlängenbereich (im halben Masstab der Infrarot-Aufnahme) gezeigt. Bei visuellen Wellenlängen absorbieren Staubteilchen

in S106 und im Vordergrund der Region den Grossteil des Sternlichtes aus dem Inneren, S106 erscheint dunkler und kleiner als bei NIR Wellenlängen, bei denen der

Staub das Licht deutlich weniger absorbiert und Struktur und Grösse von S106 viel besser sichtbar werden.

|

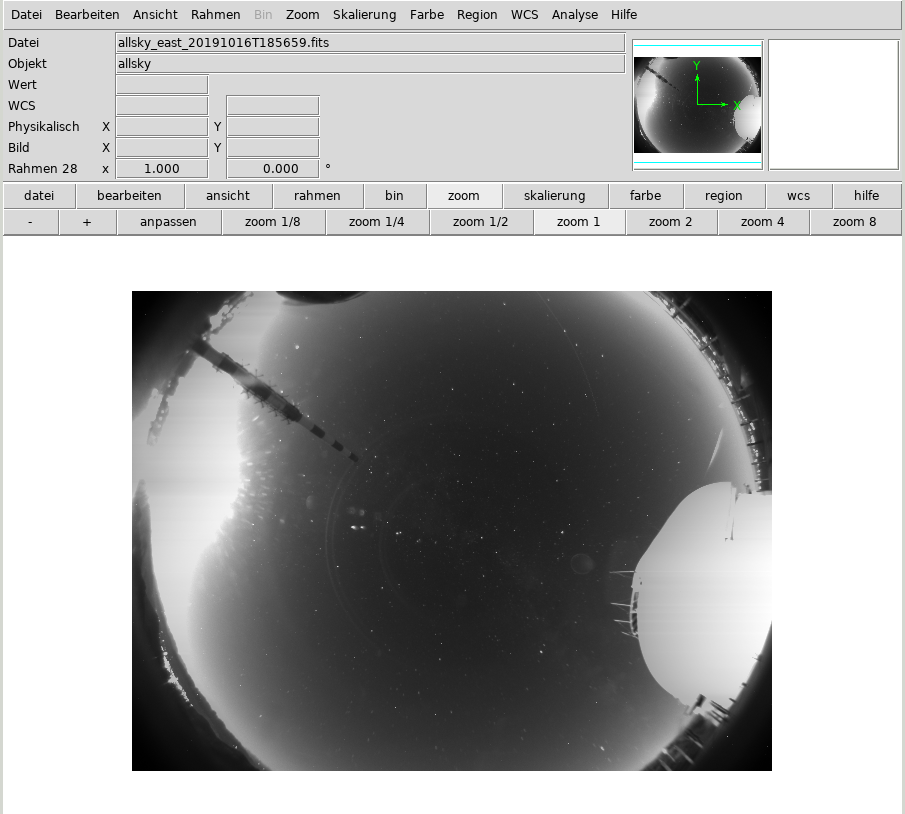

Am Abend des 16.10.2019 wurde um UT 18:58 (20:58 MEZS) inweiten Teilen des Südens von Bayerns, aber auch Österreich, Baden-Würtenbergs, der Schweiz und Frankreich eine Feuerkugel gesehen, die auch von der Allsky-Kamera am Wendelstein registiert wurde. In der oben gezeigten Aufnahme ist die Feuerkugel am westlichen Horizont (oberhalb der Kuppel des 2m Teleskops) sichtbar. Die starke Aufhellung am Ost-Horizont (und einige helle Lichtpunkte und Refelxe) ist vom aufgehenden Mond verursacht.

Der massive Wintereinbruch der letzten Tage (Beginn 2019) in den nördlichen Alpen hat auch am Observatorium seine massiven Spuren hinterlassen. Mehr Bilder vom Wendelstein findet man bei den Nachbarn vom BR und den

Wendelsteinbahnen.

Totale Mondfinsternis am 27.7.2018, beobachtet mit dem 41 cm Planewave Teleskop des Observatoriums Wendelstein. Aufnahmen mit SBIG CCD Kamera in g, r, und i Filtern kombiniert zu einem sogenannten Echtfarbenbild (vorlaeufige Bearbeitung noch im Verlauf der Finsternis). Beobachter M. Schmidt, Datenbearbeitung C. Goessl.

Totale Mondfinsternis am 27.7.2018, beobachtet mit dem 11.5 cm f=80cm Teleskop von der Terrasse des Observatoriums Wendelstein.

Die Aufnahmen zeigen den Verlauf der Finsternisse und sind Ausschnitte aus einem livestream, der der 'Langen Nacht der Mondfinsternis'

am Deutschen Museum, der Volkshochschule München, der Volkssternwarte München, der ESO-Supernova und der LMU zur Verf&uzml;gung gestellt wurde.

Beobachter M. Kluge, Datenbearbeitung Ch. Obermeier.

Mit dem gleichen Teleskop wurde ein FILM erstellt, der die Bewegung des verfinsterten Mondes zwischen den Sternen sowie den Austritt aus dem Kernschatten

zeigt und den man auf der Aktuallitäten-Seite der Ludwig-Maximilians-Univeristät (LMU) München findet.

Venustransit am 6.6.2012 am Projektionsschirm des Koronographen

|

|

|

|

|

Sonnenaufgang (Wolfgang Mitsch)

|

Austritt (Wolfgang Mitsch)

|

Austritt (Wolfgang Mitsch)

|

Video (Wolfgang Mitsch)

|

Einweihungsfeier des 2m Fraunhofer Teleskops 21.5.2012

|

|

|

|

Festredner Staatsminister Dr. W. Heubisch mit LMU Praesident Prof. B.

Huber, Prof. R. Bender und Ltd. Baudirektor R. Pfeuffer

(Staatl. Bauamt Muenchen II) am Ende des Festaktes

|

Fuer musikalische Umrahmung sorgten die Bayrischzeller Alphornblaeser

|

Nach dem Festakt war Gelegenheit gegeben, das neue Teleskop zu

besichtigen.

|

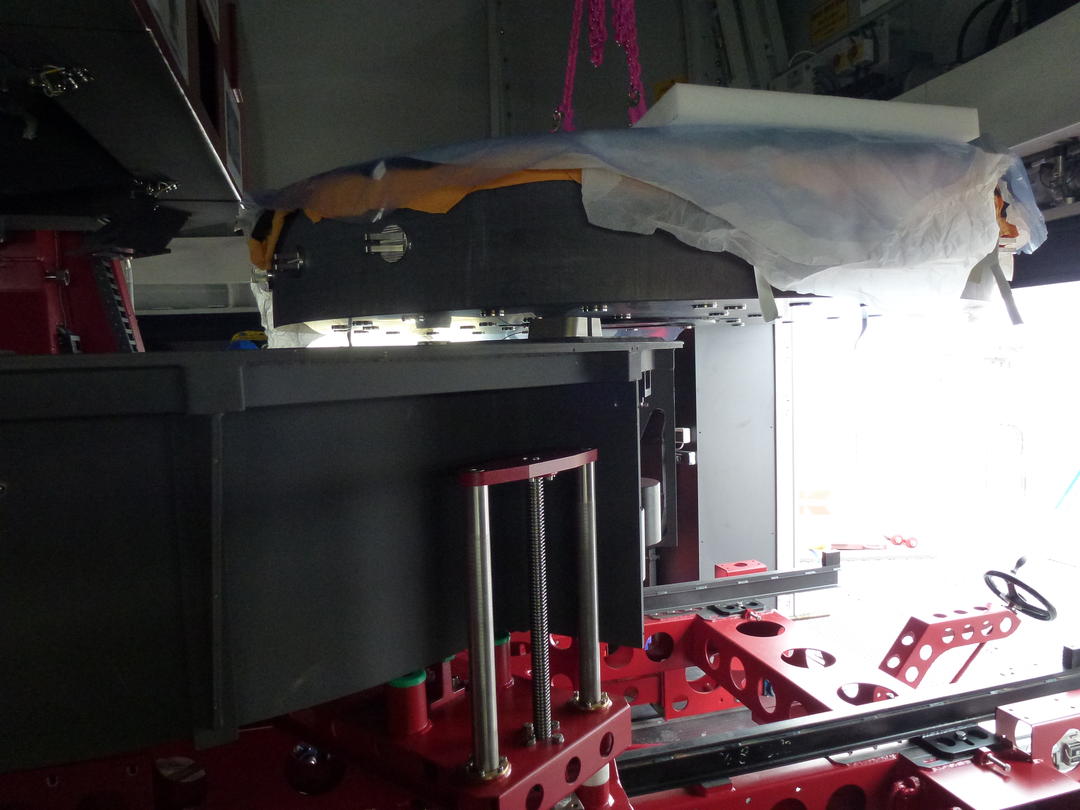

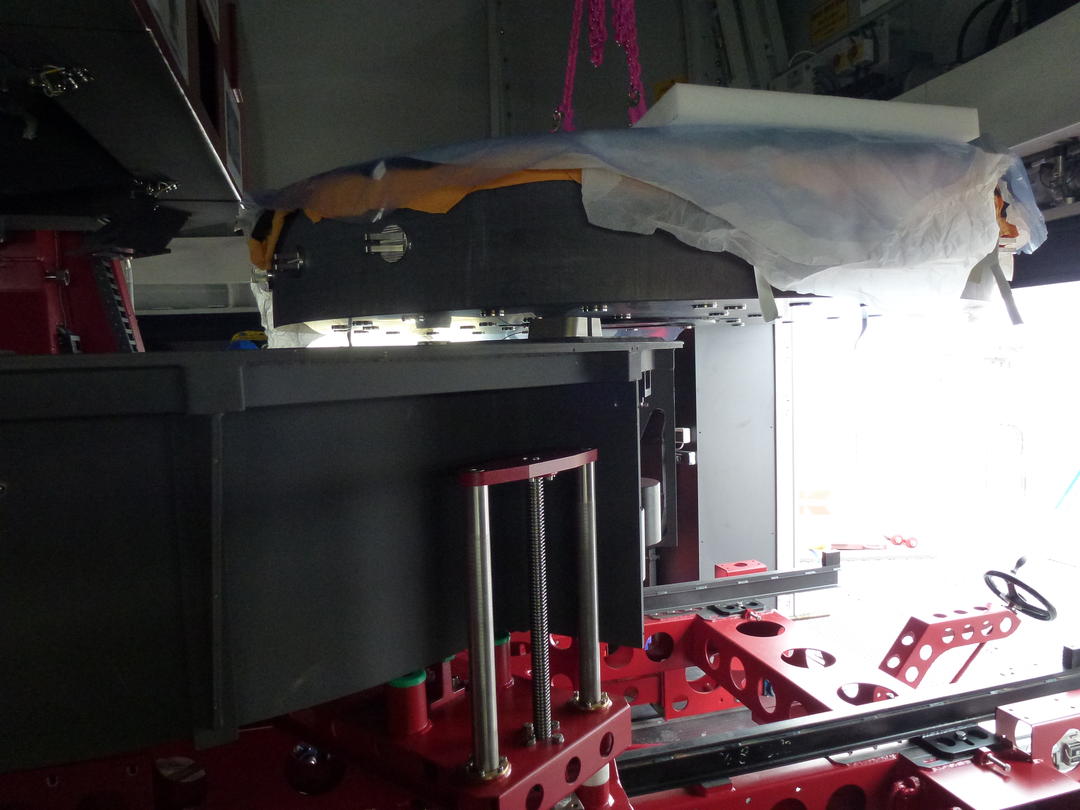

Installation des 2m Fraunhofer Teleskops begonnen

|

|

|

Montierung in der Kuppel installiert (August 2011)

|

Hauptspiegel beim Einbau in der Zelle mit dem 2.5 to Kuppelkran (September 2011).

|

Echtfarbendarstellung von Aufnahmen der Supernova SN 2011 fe in M 101

und des Kometen (C/2009 P1) mit dem

40 cm Wendelsteinteleskop und CCD Kamera

|

|

|

SN 2011fe in M101 am 26.9.2011 (B 7*100s r' 5*35s i' 5*50s)

|

Komet C/2009 Garradd am 12.9.2011 (B 5*200s r' 5*120s i' 5*120s)

|

Aufnahmen der Supernova SN 2011 fe in M 101 mit dem

40 cm Wendelsteinteleskop und CCD Kamera

(Falschfarbendarstellung!)

|

|

|

|

r-Band Aufnahme vom 26.08.2011

|

r-Band Aufnahme vom 31.08.2011

|

Lichtkurve der SN2011fe 25.8.-28.12.2011 im B- (blau) und r-Band (rot)

|

Sonnenfinsternis am 4.1.2011

|

|

|

|

Sonnenaufgang (Christoph Ries)

|

Sonnenaufgang (Christoph Ries)

|

H-alpha Licht mit dem mobilen Choronographen (Christoph Ries)

|

Richtfest auf dem Wendelstein am 28.7.2010

Observatorium Wendelstein bekommt neue 8.5m Baader-Kuppel (25.5.2010)

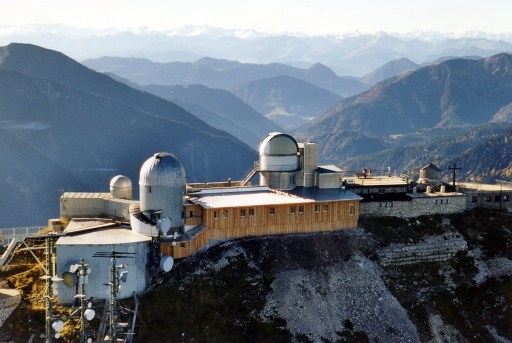

Seit 2009 entsteht am Wendelstein ein hochmodernes 2m-Teleskop. Dazu

mußte das bisherige Gebäude des 80cm Teleskops einer neuen

größeren Kuppel mit 8,5 m Durchmesser weichen. Schon im

Frühjahr 2008 wurde das alte 0,8 m Teleskop entfernt und die

zugehörige Kuppel abgerissen. 2009 wurde dann das Fundament mit

ca. 90 Tonnen Beton für das neue 2m-Teleskops gegossen und der

neue Hochbau aufgestellt. Im Mai 2010 konnte nun einer der

kritischsten Schritte verwirklicht werden. Ein Schwerlasthubschrauber

der Firma Heli Swiss stand bereit, um die bis zu 3 Tonnen schweren

Bauteile der neuen

Baader Kuppel mit einem Durchmesser von 8,5 m vom Sudelfeld auf

die Spitze des 1838 m hohen Wendelsteins zu fliegen. Schon seit Tagen

wurde auf günstiges Wetter gewartet, als dann am 25.5. um 14:00

der Startschuß für den Transport gegeben wurde. Da auf dem

Gipfel kein Kran zur Verfügung steht, mußten die Bauteile

zur Montage vom fliegenden Helikopter gehalten werden. Dies verlangte

den Teams von Heli Swiss und Baader höchste Präzision ab und

dauerte insgesamt 5 Stunden. Ein weiterer kleiner Hubschrauber der

Firma Wucher flog schon vorab Material und Arbeiter auf den

Gipfel. Die Erleichterung bei den Teams und dem verantwortlichen

Lehrstuhlinhaber der LMU Prof. Ralf Bender war groß, als dann

auch das letzte Bauteil paßgenau abgesetzt war. Die Endmontage

dauert noch bis Sa. 29.5. Nun können erste Funktionstests mit der

drehbaren Kuppel gemacht werden. Der Innenausbau der Kuppel soll bis

Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Die Installation des

Teleskops der Firmen

Kayser-Threde / Astelco

ist ab Frühjahr 2011 vorgesehen. Die wissenschaftlichen Beobachtungen

sollen im Spätsommer 2011 beginnen und widmen sich der

Untersuchung der Dunkeln Materie, der Galaxiendynamik und der

Erforschung von Planeten- und Sternentstehung.

|

|

|

|

Webcam-Video

|

by Claudia Hinz

|

by Claudia Hinz

|

by Claudia Hinz

|

2009: Ausbau zum 2 Meter Teleskop

|

|

|

|

|

Fertig montierte Verschalung für das Betonfundament des 2m Teleskops.

|

Ausbohren der Fundamentgrube für den Teleskoppfeiler.

|

Montage der Stahlarmierung fuer den Teleskoppfeiler.

|

Veränderte Observatoriumsanlick vom Wendelstein-Kircherl:

Die alte Kuppel ist verschwunden und der Aufzug ist gekürzt.

|

Astronacht 2009

|

|

|

Prof. Harald Lesch mit der Musikgruppe Gaya

|

interesssiertes Publikum

|

2007-2015: 40 cm Cassegrain Praktikums Teleskop

Im Jahre 2007 wurde in der alten 3 m Kuppel ein 40 cm Cassegrain

Teleskop der Firma Astelco installiert. Da die noch aus Zeiten der

Sonnenüberwachung stammende 3 m Aluminium Kuppel trotz einiger

Reparaturen und Ergänzungen nicht mehr in einen

zuverlässigen Betrieb zu nehmen war und im Juli ein massiver

Defekt auftrat, musste sie kurzfristig ersetzt werden. Eine neue

3.2 m Kuppel der Firma Baader konnte äußerst kurzfristig

beschafft und montiert werden, um das Problem zu

beheben.

Das 40 cm Teleskop war mit einer SBIG ST10 CCD Kamera mit

den Filtern SDSS g′, r′ und i′ sowie Johnson B und V

bestückt (weitere Filter verfügbar).

Das Teleskop hat ein Öffnungverhältnis von f/8 bzw. einen

Abbildungsmaßstab von 0.44″/pixel. Es ist “remote” aus

dem Beobachtungsraum oder aus der Universitätssternwarte München steuerbar.

Ein Fiberabgriff erlaubte es, dass Licht eines hellen Sternes in einen kleinen Spektrographen

zu leiten (PSPEC). Dieser wurde im Rahmen des Praktikums zur Einführung in die optische

Spektroskopie genutzt.

Das Teleskop wurde zur Durchführung von Praktikumsaufgaben

im Rahmen der Diplom- bzw. Masterausbildung der Studenten der LMU

und zur Überwachung von Delta-Cepheii Sternen der Milchstrasse

benutzt. Es unterstützt das 2 m Teleskop als

sogenannter Extinktionsmonitor (d.h. es vermisst als Roboter die Durchsichtigkeit der Atmosphäre).

Mit dem Teleskop wurde unter anderem die beginnende Kernaufloesung des Kometen ISON entdeckt.

Nach seiner Demontage im Fruehjahr 2017 wurde es an die Universitaets-Sternwarte Muenchen

in Bogenhausen verbracht, wo es weiterhin dem studentischen Praktikum dienen wird.

|

|

|

| Wendelstein 40 cm Teleskop in alter 3 m Kuppel |

Neue 3.2 m Kuppel |

Eine 7.5 minütige R-Band Belichtung des Kugelsternhaufens M15,

die im Rahmen von Inbetriebnahmetests erhalten wurde. Die insgesamt 15

Einzelaufnehmen belegen das einwandfreie Funktionieren der Nachführung

des neuen 40 cm Teleskops (Aufnahme vom 18.12.2007). |

2007: Neue 3.2 m Kuppel

Das Wendelstein-Observatorium bekommt eine neue 3.2 m Kuppel. Bei

Windstille wurde am Samstag, den 29.9.2007, die neue 3.2 m Kuppel von

der Firma Baader zum Observatorium mit dem Helikopter geliefert.

Innen wird das neue 40 cm Teleskop zum Einsatz

kommen.

|

|

|

|

|

|

|

Glorie bei Sonnenuntergang. |

Videos 3.2 m Kuppel

|

|

| Hubschrauberflug |

Kuppel-Funktionen |

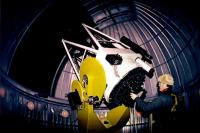

1988 - 2008: 80 cm Teleskop

Das 0.8 m Teleskop am Wendelstein

Das Wendelsteinteleskop wurde von der amerikanischen Firma

DFM

entwickelt.

Es handelte sich hierbei um eine Ritchey-Chretien-Optik mit

äquatorialer Gabelmontierung.

Die Öffnung des Teleskops betrug 800 mm, die

Fokallänge 9900 mm entsprechend eines Abbildungsmaßstabes von 20.8

Bogensekunden/mm in der Fokalebene und eines

Öffnungsverhältnisses von F/12.4.

Die Bedienung und Überwachung des Instruments erfolgte

ferngesteuert von einem Kontrollraum aus.

Beobachterraum des 0.8 m Teleskopes

Hier waren auch eine Reihe von Monitoren installiert,

die erlaubten, den Teleskop-Status und die Teleskopbewegungen zu

kontrollieren, die meteorologischen Bedingungen zu überprüfen und

das Bildfeld einer CCD-Sucherkamera darzustellen.

Auch die Kuppelöffnung wurde automatisch der Stellung

des Fernrohrs nachgeführt. Eine in der Kuppel installierte Klimaanlage

kühlte das Teleskop auf die in der jeweils folgenden Nacht zu erwartenden

Temperatur, sodaß Kuppel- und Teleskop-Seeingeffekte weitgehend

eliminiert werden konnten.

Fokalinstrumente

Im Cassegrainfokus konnte wahlweise eines der folgenden Instrumente

montiert werden:

- Direct imaging CCD-Kamera MONICA

- 2 Kanal 2k x 2k Kamera 2KK

- Hochgeschwindigkeits- Mehrkanal UBVRI-Photometer MCCP

- Zur Untersuchung schnell veränderlicher Sterne wurde in den

Jahren 1989 bis 1993 im Rahmen eines Forschungsprojekts der Deutschen

Forschungsgemeinschaft das Mehr-Kanal-Spektralphotometer

MEKASPEK an der Universitäts-Sternwarte München

entwickelt und gebaut.

bis 2008: Meteoritenkamera

Am Wendelstein wurde bis 2008 eine Meteoritenkamera für das Überwachungsnetzwerk der DLR

betrieben (Das Europäische Feuerkugelnetz).

Beispiel einer Feuerkugelaufnahme mit der Meteoritenkamera vom 13.1.2008 (mit freundlicher Genehmigung von Dieter Heinlein)

Sommer 2001: Umbau der Station

Jahrelang schon war das Problem bekannt:

Handwerker, die Reparatur- und Wartungsarbeiten an den am Gipfel

installierten Antennenanlagen des BR und des Mobilfunks

durchführen müssen, benötigen, namentlich im Winter,

einen gefahrlosen Zugang zu ihren exponierten Arbeitsplätzen.

Und der führte bisher ausschließlich über das

Gelände und die Räume des Observatoriums, wodurch die

diensthabenden Astronomen immer wieder tagsüber während

ihrer verdienten Ruhezeit gestört wurden.

Zur Abhilfe dieser für alle Beteiligten höchst

unbefriedigenden Situation wurde 2001 vom BR ein separater

Verbindungsgang auf der Nordseite der Station errichtet.

Im Zuge dieser Bautätigkeit wurde vom Uni-Bauamt außerdem

eine dringend notwendige Erweiterung des Observatoriums vorgenommen

durch Einbau eines Elektronik-Labors, eines neuen

Teleskop-Kontrollraums und eines Raums zur Vorbereitung von

Beobachtungsinstrumenten für den nächtlichen Einsatz.

Die Baustelle am 26. Juni 2001 .....

..... und der fertige Umbau, 4 Monate später

Die folgende Bilder-Serie zeigt die Bautätigkeiten

in chronologischer Reihenfolge:

|

Beginn der Baumaßnahmen am 7. Mai 2001. |

|

Abriß von Bibliothek, Gästebad und Aufenthaltsraum. |

|

Materialtransporte erfolgen ausschließlich mit Hubschrauber. |

|

Der "tiefergelegte" Umgang für den Rundfunk wird

erkennbar.

Der alte Seminarraum hängt in der Luft. |

|

Die neuen Räume sind als "Laufstall für

Astronomen" bereits sichtbar. |

|

Der Laufstall bekommt sein Dach.

|

|

Am laufenden Band wird das neue Dach gedeckt.

|

|

Die obere Terrasse wird geteert (aber nicht gefedert).

|

|

Die neuen Räume sind schon isoliert,

damit der müde Astronom nicht friert.

|

|

Verschnaufpause der Zimmerleut

|

|

Richtfestsprücherl: Erst die Arbeit, ....

|

|

.... dann das Vergnügen.

|

|

Und endlich ist es soweit:

Der Umbau wird Ende Oktober abgeschlossen....

|

|

.... und die Schlüsselübergabe am 6. November 2001 ....

|

|

.... gebührend gefeiert!

|

Für Nostalgiker:

Vorher |

Nachher |

|

|

|

Der ehemalige Flur mit

|

Blick auf das Elektroniklabor.

|

|

|

|

|

Das kleine

|

Elektroniklabor.

|

1935 - 1989: Frühe Geschichte des Observatoriums

Die Sternwarte wurde im Dezember 1939 von Karl-Otto Kiepenheuer als

Sonnenobservatorium der Luftwaffe (Wehrmacht) gegründet.

Durch Beobachtung der Sonnenaktivität sollte eine möglichst

genaue Vorhersage der optimalen Frequenzen für den militärischen

Funkverkehr ermöglicht werden.

Nach dem Zweiter Weltkrieg wurde das Observatorium für den gleichen

Zweck von den US-Streitkräften finanziert.

Seit 1949 gehört das Obervatorium zur

Ludwig Maximilians Universität

München.

Neben dem Sonnenobservatorium (der heutigen Sternwarte) existierte von

1950 bis 1960 Jahre eine Sternwarte auf dem Ostgipfel des Wendelsteins,

bestehend aus einer Beobachtungskuppel und einem Wohnhaus. Dort forschte

der Astronom Rudolf Kühn. Die Anlage wurde um 1965 komplett abgerissen;

lediglich Übereste der Fundamente sind bis heute sichtbar.

Dort, wo früher die Beobachtungskuppel stand, wurde später die

Windkraftanlage errichtet.

In den sechziger Jahren wurde das Observatorium um einen Koronograph erweitert.

Mit diesem Gerät konnte nun auch die Sonnenatmosphäre erforscht werden.

Zunehmende Luftverschmutzung und eine Verlagerung der Forschungsschwerpunkte hin zur Nachtastronomie führten schließlich zu einer

Einstellung der wissenschaftlichen Sonnenbeobachtung.

Ende 1988 war es dann soweit:

Die Anschaffung des 80 cm Teleskopes ermöglichte die Weiterführung des

Beobachtungsbetriebes mit ambitionierter nachtastronomischer Forschung.

Wendelsteingipfel vor 1935 |

Wendelsteingipfel 1942 |

Wendelstein ca. 1936 |

Drehfunkfeuer 1942 |

|

|

|

|

| Außer der kleinen Kapelle existierte vor 1935 keine Bebauung auf

dem Gipfel des Wendelsteins. |

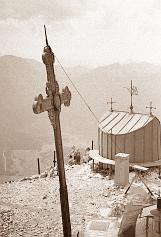

Dieses Bild zeigt das alte Gipfelkreuz, das viele Jahrzehnte am Gipfel

stand. |

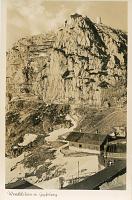

Gesamtansicht des Wendelsteins mit Berggaststätte, Gipfelweg und

Bakensender am Standort des Observatoriums. |

Das Drehfunkfeuer, eine der militärischen Versuchsanlagen befand sich

noch während des 2. Weltkrieges auf seinem Platz, dort wo sich heute etwa

der Spektrographenraum befindet. |

Observatorium vor 1970 |

Koronograph bei Zeiss |

Koronograph mit Doppelrohr |

Koronograph in den Sechzigern |

|

|

|

|

| In dieser Ausbaustufe der Sternwarte sind alle Sonnenteleskope

in Betrieb. |

Der 20 cm Koronograph wurde 1963 bei Zeiss in Oberkochen gebaut. |

Aufnahme des Koronographs mit dem Doppelrohr. |

Der Koronograph war lange das Hauptinstrument zur Sonnenbeobachtung. |

Sonnenobservatorium |

Winteransicht, nach 1970 |

Rohbau der neuen Kuppel |

Kommt eine... |

|

|

|

|

| Diese Luftaufnahme zeigt das Sonnenobservatorium in seinem

Ausbauzustand etwa um 1975 herum. |

Der Blick vom Sendemast auf das Observatorium belegt die Regentschaft

des Winters. |

Ebenfalls im Winter, diesmal 1988, harrte der Rohbau des neuen

Teleskopes auf wärmere Zeiten. |

Es ist soweit. Das neue Gebäude soll mit einer Kuppel gekrönt werden.

|

...neue Kuppel geflogen! |

1st Light des 80 cm Teleskopes |

Das erste Bild! |

Teleskop mit Photometer |

|

|

|

|

| Gar nicht so einfach, dieses unförmige Gebilde auf das Gebäude

aufzusetzen. |

1988 erfolgte Aufbau und Inbetriebnahme des neuen 80 cm Ritchey

Cretien Teleskopes |

Das erste Bild zeigt den Orionnebel M42, aufgenommen von Alex

Fiedler. |

Eines der ersten Geräte am 80 cm Teleskop war ein einfaches

Photometer. |

Arbeiten am Vielkanalphotometer |

80 cm Teleskop |

Historische Bergfahrt |

Gast mit Fell |

Winter am Gipfel |

|

|

|

|

|

| Das Vielkanalphotometer MCCP war besonders in der ersten Hälfte der

Neunziger Jahre unser wissenschaftliches Hauptinstrument. |

Kuppel und Kontrollraum des 0.8 m Teleskopes |

Diese alte Postkarte zeigt die historische Zahnradbahn. |

Der Fuchs schaut immer wieder mal nach dem Rechten. |

Auch vor dem 2. Weltkrieg gelangen schon beeindruckende

Winterimpressionen. |

Zurück

zur Webseite des Wendelstein Observatoriums.

Tolle Landschaftsbilder vom Wendelstein sind

hier zu finden.

|

|

Letzte Änderung: 22. Mai 2018,

webmaster: (webmaster .at. usm.lmu.de)

Impressum ---

Datenschutzerklärung Physik

Datenschutzerklärung LMU

|